智慧教育系列国际研修班第二期东南亚专场在曼谷成功举办 ——聚焦智能时代教育规划与治理,推动区域协同与本土创新

发布时间:2025-09-19 14:01作者:admin来源:北师大智慧学习研究院点击量:

智能时代的教育规划与治理国际研修班——东南亚专场

2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划谋篇布局的关键一年。作为中国“智慧教育元年”,今年标志着教育数字化进入全面深化的新阶段,也为全球教育加快融合人工智能等新一代技术提供了前所未有的战略机遇。值此重要时期,由北京师范大学与东南亚教育部长组织STEM教育中心(SEAMEO STEM-ED)、联合国教科文组织曼谷办事处(UNESCO Regional Office in Bangkok)、农村教育研究与培训中心(UNESCO INRULED)、人工智能与教育教席(UNESCO Chair on AIED)联合组织的“智能时代的教育规划与治理国际研修班——东南亚专场”于2025年9月8日至12日在泰国曼谷成功举办。本期研修班是“智慧教育”系列培训的第二期,也是继1月份在中国北京举办第一期研修班后首度走向海外的区域专题培训。共吸引来自文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、东帝汶、越南等11个国家和SEAMEO秘书处及区域中心的25位教育部官员与代表参加。

为期五天的研修聚焦人工智能驱动下的教育规划与治理,围绕东南亚教育规划中的数字化转型、智能时代的中国教育发展与变革、人工智能在教育规划与教育管理中的应用、人工智能伦理、治理与政策框架、面向未来的教育等核心议题,通过专题报告、区域对话、案例研讨、观点分析、AI数字人实践、小组提案与专家评审等多元化形式,深入探讨教育政策的科学制定与实施路径。来自泰国教育部、联合国教科文组织曼谷办事处(UNESCO Regional Office in Bangkok)、农村教育研究与培训中心(UNESCO INRULED)、泰国科学与技术教学促进协会(IPST)、泰国国家科学博物馆(NSM)、泰国国家电子与计算机技术中心(NECTEC)、澳大利亚和西班牙驻泰大使馆等机构的教育领导者、政策制定者、研究人员、人工智能专家,以及企业和媒体代表等65位嘉宾出席了开幕式。

为期五天的研修聚焦人工智能驱动下的教育规划与治理,围绕东南亚教育规划中的数字化转型、智能时代的中国教育发展与变革、人工智能在教育规划与教育管理中的应用、人工智能伦理、治理与政策框架、面向未来的教育等核心议题,通过专题报告、区域对话、案例研讨、观点分析、AI数字人实践、小组提案与专家评审等多元化形式,深入探讨教育政策的科学制定与实施路径。来自泰国教育部、联合国教科文组织曼谷办事处(UNESCO Regional Office in Bangkok)、农村教育研究与培训中心(UNESCO INRULED)、泰国科学与技术教学促进协会(IPST)、泰国国家科学博物馆(NSM)、泰国国家电子与计算机技术中心(NECTEC)、澳大利亚和西班牙驻泰大使馆等机构的教育领导者、政策制定者、研究人员、人工智能专家,以及企业和媒体代表等65位嘉宾出席了开幕式。

开幕仪式合影

在开幕致辞中,泰国教育部国际合作局局长奇特拉拉达·查尼亚姆(Chitralada Chanyaem),联合国教科文组织曼谷区域办事处副主任兼教育处处长玛丽娜·帕特里埃(Marina Patrier),联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心主任、北京师范大学校务委员会副主任周作宇,东南亚教育部长组织STEM教育中心主任克里萨猜·宋萨曼(Kritsachai Somsaman)致开幕词。各方一致认可人工智能在教育领域的重要性,以可持续发展目标4(SDG4)为指引,逐步实现从理论研究向实践应用的转型,助力教学创新的同时警惕其潜在风险,通过具有包容性与公平性的人工智能教育应用,保障优质教育资源供给,缩小数字鸿沟。

开幕仪式嘉宾发言

专家视角:人工智能重塑教育生态

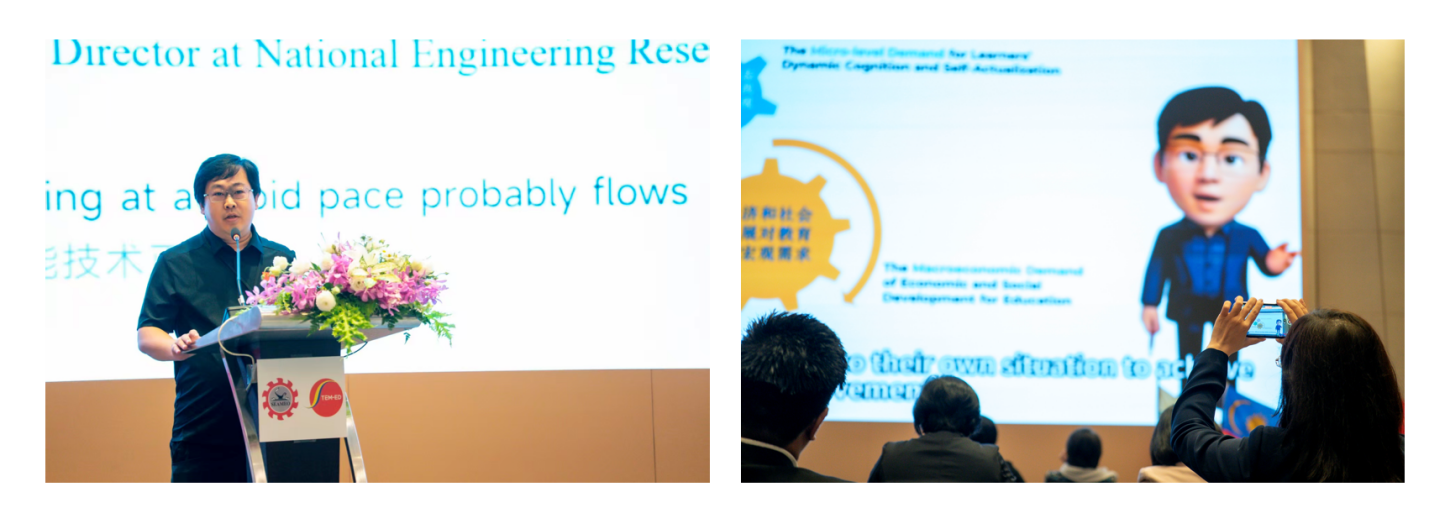

北京师范大学智慧学习研究院副院长、互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心副主任曾海军以“人工智能赋能按需学习”为题,全面阐述了中国教育数字化战略的核心框架和未来学习范式。他指出,人工智能已被置于中国教育改革的核心位置,国家级平台与试点项目成为实现教育公平和包容的关键实践。智慧教育分为三层架构:基础层的智慧学习环境提供资源与工具支撑,中间层聚焦技术增强的教学与人机协同个性化学习,顶层则整合循证决策与现代治理,这一框架重新定义了未来教师、课堂与学校的形态。他指出,人工智能将通过连接资源、环境与服务,支持动态、个性化、终身学习需求,构建以人机协同为核心的按需学习范式。北京师范大学博士后研究员陈莺介绍了研修班开展的创新实践与区域协作,阶段性研究成果包括《智慧教育:迈向教育2050的路径》新书发布、第一期研修简报等,将重点评估人工智能纳入教育准备度、未来智慧教育的关键要素、领导力培养等议题,探索人工智能教育规划的东南亚视角。

北京师范大学智慧学习研究院副院长、互联网教育智能技术及应用国家工程研究中心副主任曾海军作主旨演讲

Code.org首席学术官兼TeachAI项目负责人帕特·永普拉迪特(Pat Yongpradit)以“人工智能在东南亚教育规划与治理转型中的作用”为题发表主旨演讲,介绍了围绕“参与、创造、管理、设计”四个维度构建的全球人工智能素养框架,实施“人工智能辅助教学”和“人工智能知识教学”双路径策略,通过成立专项工作组、将人工智能素养纳入课程体系、强化教师培训、实施创新试点项目以及制定使用指南等相关政策,推动教育教学目标与评价体制与时俱进。

Code.org首席学术官兼TeachAI项目负责人帕特·永普拉迪特作主旨演讲

联合国教科文组织国际教育规划研究所研究主管穆丽尔·普瓦松(Muriel Poisson)在演讲中指出,亚洲国家在AI与教育融合方面的政策积极性尤为突出,而各国在实践层面存在显著差异。应以治理为支柱、基础设施为基础、教学为核心、教育规划管理为重点,着力推进东南亚地区的教育数字化转型。她呼吁国际组织发挥构建全球知识库、开发针对性的能力建设课程、倡导伦理标准与数据安全规范等作用,弥合规划者与技术专家间的需求鸿沟,确保技术真正服务于教育本质。

联合国教科文组织国际教育规划研究所研究主管穆丽尔·普瓦松(Muriel Poisson)作主旨演讲

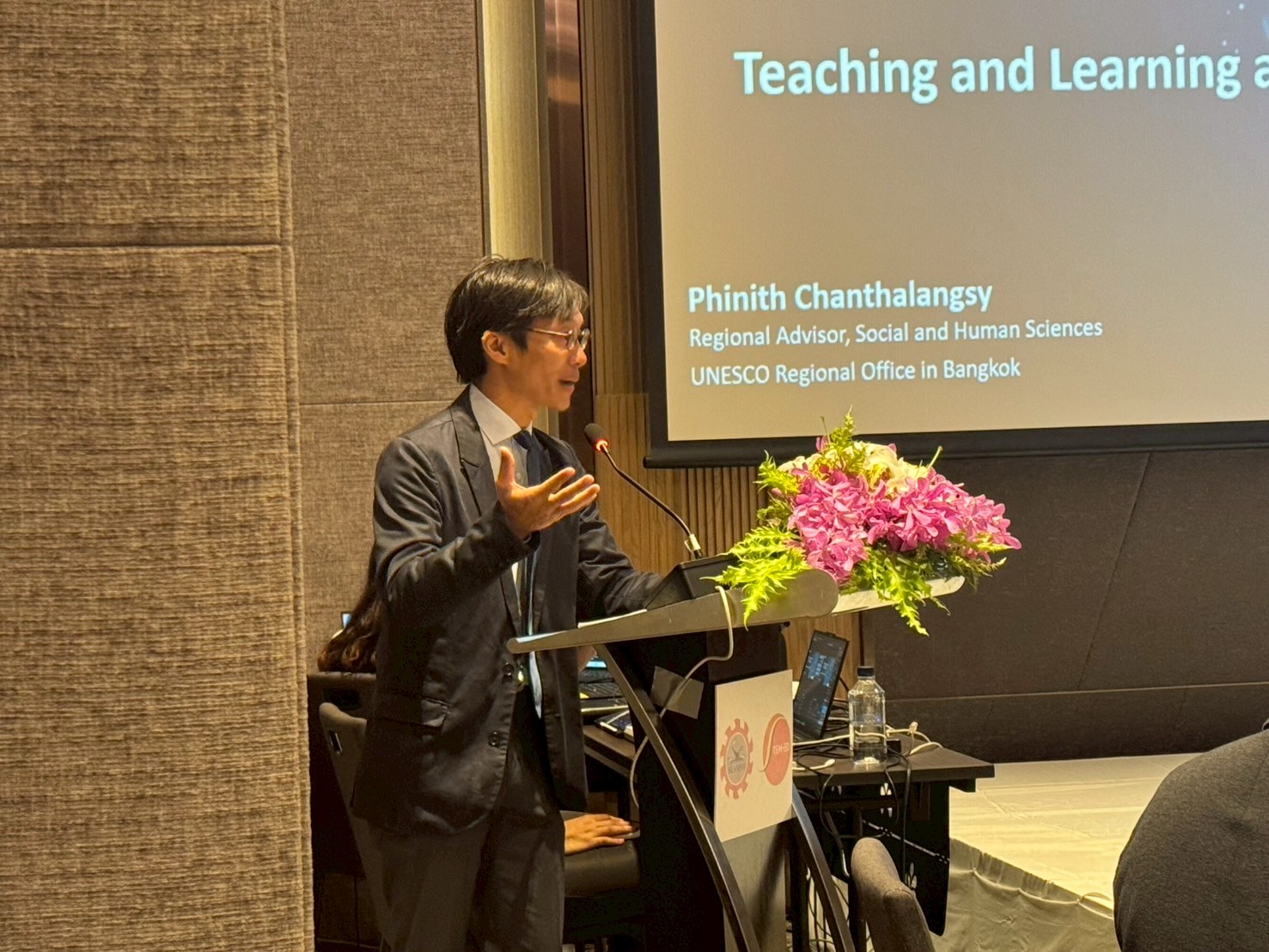

联合国教科文组织曼谷办事处社会科学与人文科学区域顾问丰尼特·占塔朗西(Phinith Chanthalangsy)介绍了联合国教科文组织的人工智能伦理框架和人工智能准备度评估方法(RAM),已发布关于柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾及泰国的评估报告,针对马来西亚和老挝的评估工作目前正在进行中。

联合国教科文组织曼谷办事处社会科学与人文科学区域顾问丰尼特·占塔朗西(Phinith Chanthalangsy)作主旨演讲

北京师范大学教育管理学院院长苏君阳表示,生成式人工智能工具正向通用人工智能加速演进,并深刻重塑教育管理的理念与实践,教育管理即将步入人类与人工双智能交互影响变革的时代。相比人类智能在规划决策、监督评价中的局限性,人工智能展现出在科学决策、过程管理与效益提升方面的显著优势。在教育管理内部关系多重化与复杂化的变化中,数智化伦理成为教育管理伦理的重要组成部分。

北京师范大学教育管理学院院长苏君阳作主旨演讲

联合国教科文组织曼谷办事处项目专家吴尼尼昂(Nyi Nyi Thaung)和东南亚教育部长组织STEM教育中心(SEAMEO STEM-ED)主任颂萨猜·索姆萨满(Kritsachai Somsaman)共同倡议,响应联合国教科文组织全员触达、人权本位及性别平等与赋权三大原则,将其贯穿于人工智能教育应用的各个环节。当下应聚焦全球框架的实施行动,建设统一数据标准,以释放人工智能潜力。

联合国教科文组织曼谷办事处项目专家吴尼尼昂(Nyi Nyi Thaung)和东南亚教育部长组织STEM教育中心(SEAMEO STEM-ED)主任颂萨猜·索姆萨满(Kritsachai Somsaman)发表演讲

区域对话:共商挑战与协作路径

研修期间,东南亚九国代表分别介绍了本国推进AI教育的成果与挑战,旨在促进各国分享人工智能教育融合的现状、战略与实践经验,为区域教育数字化发展提供参考。与会各国代表普遍认为,基础设施薄弱、教师培训不足、多语言环境适应以及伦理风险治理是当前区域共同面临的挑战。未来需加强跨境合作,通过经验共享与资源协同,推动人工智能以更加包容、稳健的方式赋能教育变革。

东帝汶代表在圆桌讨论环节分享

在“弥合数字鸿沟的策略”圆桌讨论中,来自联合国教科文组织及东南亚地区的专家指出,人工智能为教育转型注入新动能,但需警惕技术加剧不平等风险。联合国教科文组织河内办事处专家野泽美纪(Miki Nozawa)指出,越南虽已建立AI教育政策框架,但乡村地区仍面临网络中断、设备匮乏与教师能力不足的挑战。金边办事处专家埃斯特·克里斯汀坦言,柬埔寨仅8%的学校接通互联网,教师对数字工具普遍缺乏信心,强调“AI不是替代基础投入的万能解方”。全球教育监测团队高级分析师安娜·达迪奥(Anna d'Addio)则呼吁关注实证缺失问题:“技术应用速度远超评估进度,中低收入国家需180亿美元才能实现全校联网。”专家们一致认为,教师赋能是公平推进AI教育的核心突破口。东南亚教育部长组织创新技术中心主任拉瓦戈(Maja-Leah V Ravago)提出,需通过数据本地化存储、分级隐私保护及区域政策协作构建跨国保障机制。战略规划经理艾哈迈德(Ahmad Heikhal Amir Hamzah)则分享特殊教育领域的实践案例:AI朗读应用可辅助视障学生,但需破除“个性化学习仅属精英阶层”的认知壁垒。本次讨论最终形成三点共识:优先投资教师培训,使其掌握AI辅助教学与伦理应用能力;建立多方协同的治理框架,平衡创新与风险管控;搭建东南亚实践共享平台,以本土化案例破解“一刀切”困境。

“弥合数字鸿沟的策略”圆桌讨论

在“人工智能应用中的法律与政策考量”圆桌讨论环节,泰国国家电子与计算机技术中心主任特普柴·苏普尼提(Thepchai Supnithi)系统阐述了泰国在人工智能法律框架与政策方向的战略布局,并指出泰国通过建设开源基础设施、国家数据库及监管沙盒等机制,推动AI教育政策落地,需加强生成式AI素养培养,并推动教育部与高教部的协作,以构建多层次支持体系。苏帕蒂达·普隆帕育克(Supatida Prompayuck)重点阐述了私营企业与政府合作在推动AI教育应用及保障数据隐私方面的关键作用,在生成式AI的普及速度远超以往技术的同时,AI工具需结合本土文化与教育场景进行适配,通过Gemini Academy等案例论证了AI作为教学辅助工具赋能教师,但不可替代其角色,教师始终是实现家校互动和AI可持续应用的核心。在探讨东南亚地区人工智能教育项目的挑战与机遇时,维克拉姆·隆德(Vikram Londhe)指出,实施AI教学需采取适应性强且结构化的方法,以融合快速迭代的AI技术,他强调应为学生提供易于掌握的工具,在鼓励实践的同时培养批判思维与伦理意识,并警惕过度依赖AI可能削弱学生的基础思维能力,同时克服语言障碍和数据不足问题。

“人工智能应用中的法律与政策考量”圆桌讨论

在“人工智能在包容与公平教育中的作用:教师与学生的AI素养”圆桌讨论中,联合国教科文组织驻雅加达办事处代表片山弘道(Hiromichi Katayama)指出,印度尼西亚通过“Kampus Merdeka”计划、ICE教师培训中心及乡村网络覆盖项目,逐步缩小城乡数字鸿沟。中国联合国教科文组织国际农村教育研究与培训中心(INRULED)刘添伊指出,农村女性在STEM教育中面临环境、行为与家庭因素的多重障碍,需通过政策支持与社会情绪能力培养提升其参与度,教师赋能被视为AI落地课堂的关键。SEAMEO RECSAM代表Wong Lai Cheng介绍,该机构通过教师工作坊、伦理框架制定及区域STEAM竞赛,提升教师AI工具使用信心。然而,目前仍存在生成式AI素养不足、工具获取不平等及性别参与失衡等挑战。与会专家强调,人工智能在教育领域的应用需以“包容性”和“可持续性”为核心原则。

“人工智能在包容与公平教育中的作用:教师与学生的AI素养”圆桌讨论

创新实践:案例研习与数字技术应用

案例研习与政策设计实践环节由北京师范大学博士后陈莺主持。包含情境评估与政策设计、技术作用、教育需求与包容性、人力协作、实施与评估等四大维度的研究逻辑框架,为东南亚教育工作者系统性复盘国际经验与创新任务设计提供重要分析与设计工具。同时,为提升案例研究的互动性,案例研习环节突破传统汇报形式,鼓励小组使用数字人辅助汇报,开展人工智能与教育融合的未来场景构想。

陈莺博士后介绍来自中国湖北省宜昌市智慧教育案例实践

湖北省宜昌市教育科学研究院院长蒋葵林以分享了中小学教研数字化的宜昌市实践,探讨数字化技术在教育资源整合、课堂改革、教研创新及质量评价中的应用,为区域教育均衡优质发展提供重要的经验参考。

北京师范大学智慧学习研究院工程师陈虹宇围绕数字人这一前沿主题,介绍了数字人基础概念、应用场景及具体制作流程,以及语音克隆、动作合成、口型同步及高级动画生成等多类开源与商业工具,展示了生成数字人的完整技术链路。在实操环节,主办方为学员提供技术支持,逐步指导帮助与会人员掌握数字人基础制作方法,为后续课程展示应用奠定基础。

北京师范大学智慧学习研究院工程师陈虹宇围绕数字人这一前沿主题,介绍了数字人基础概念、应用场景及具体制作流程,以及语音克隆、动作合成、口型同步及高级动画生成等多类开源与商业工具,展示了生成数字人的完整技术链路。在实操环节,主办方为学员提供技术支持,逐步指导帮助与会人员掌握数字人基础制作方法,为后续课程展示应用奠定基础。

北京师范大学智慧学习研究院工程师陈虹宇讲解数字人应用

在政策设计实践环节,10个国别小组基于案例研究成果,围绕AI+教育公平、AI+教师赋能、AI+危机响应三大方向起草政策提案。设计过程中采取“双导师制”,各小组均由来自UNESCO或北京师范大学的驻组专家全程指导政策草案框架搭建,同时由教育公平、数据伦理专家等专业领域顾问开展针对性点拨。从情境分析到政策成文,各小组设计实践证明AI治理需坚守“问题导向”与“伦理先行”结合。

来自泰国、东帝汶、文莱的代表创新性地利用数字人技术进行汇报展示。东帝汶代表依托ALMA项目下的Eskola平台,以教育科技为核心初步实现领导力提升、教师数字素养强化和课程支持等多重效益,未来计划建设本土AI创新中心,并制定教育AI智能体相关规范,持续推进数字教育生态发展。文莱代表介绍了该国以人工智能治理与伦理框架、教育部数字化转型计划为核心支柱的人才培养战略,未来将有针对性的完善伦理准则和扩大合作生态,系统性推动负责任的人工智能教育应用。泰国正全面推动人工智能教育指引与课程建设,系统梳理AI在中小学教育中的应用场景、潜在风险及伦理要求,未来将推行全国性人工智能通识教育计划,持续推进教育领域人工智能融合创新。

来自泰国、东帝汶、文莱的代表创新性地利用数字人技术进行汇报展示。东帝汶代表依托ALMA项目下的Eskola平台,以教育科技为核心初步实现领导力提升、教师数字素养强化和课程支持等多重效益,未来计划建设本土AI创新中心,并制定教育AI智能体相关规范,持续推进数字教育生态发展。文莱代表介绍了该国以人工智能治理与伦理框架、教育部数字化转型计划为核心支柱的人才培养战略,未来将有针对性的完善伦理准则和扩大合作生态,系统性推动负责任的人工智能教育应用。泰国正全面推动人工智能教育指引与课程建设,系统梳理AI在中小学教育中的应用场景、潜在风险及伦理要求,未来将推行全国性人工智能通识教育计划,持续推进教育领域人工智能融合创新。

东帝汶、文莱、泰国、印度尼西亚代表汇报展示(从左到右Z字形)

国家级教育平台建设成为人工智能推动提升教育包容性和师生数字素养的关键着力点。印度尼西亚代表推出整合性数字生态系统“教育之家”(Rumah Pendidikan),计划将编程与人工智能纳入国家课程体系,强化数字素养与STEM教育,实现打通数据与业务壁垒,应对资源分布不均、师资短缺等问题。马来西亚代表表示通过整合多AI工具的DELIMa智慧教育平台支持个性化学习、实时反馈与教师专业发展,未来将人工智能预测分析整合入教育指挥舱,实现基于数据的教育决策与资源优化。老挝代表通过国家自适应学习平台和AI增强型教育管理信息系统提升教学质量与资源公平分配,未来将成立国家人工智能教育任务工作小组,启动人工智能与教育的深度融合试点项目。缅甸代表介绍了该国利用缅甸数字教育平台(MDEP)推动混合式学习转型的核心举措与挑战,未来计划推进分层培训体系、建立监测评估机制、增强平台离线与移动功能建设,构建更具包容性和实效性的混合学习生态。

马来西亚、新加坡、缅甸、老挝代表汇报展示(从左到右Z字形)

人工智能对传统教育模式的变革,驱动各利益相关方协同创新,广泛参与构建家校共建、社会融入的教育新生态。新加坡代表系统推进AI教育应用,积极推动教师、学生和家长共同参与产品设计与优化,在实施与治理层面注重与研究机构、行业企业及政府部门的紧密协作,优化人工智能教育课程目标及适龄性问题。菲律宾代表介绍了推进人工智能教育的核心举措——“E-CAIR”(教育人工智能研究中心),以政策支持、课程开发与研究合作,系统推动AI与基础教育的融合、数据驱动的资源优化与师资能力建设,实现人工智能在教育中的高效、负责任落地。越南代表强调了高校通过培养新型人力资源、提升教师资质等推动提升数字化与AI政策实施效果的关键作用,未来将以河内为试点,推动高校数字化转型在全国范围内落地升级。

菲律宾、越南代表汇报展示(从左到右)

成果与展望:凝聚共识,深化区域协作

闭幕式上,主办方总结回顾研修成果并凝练出三个核心观察点:一是本土化解决方案,人工智能赋能教育须立足各国国情,通过小规模试点探索适应性路径;二是区域协同合作,各国应共享经验与政策成果,建立知识共享平台,共同制定伦理、数据隐私与可访问性政策;三是教师能力建设,系统提升政策制定者、教师及技术团队的AI素养与跨学科能力。各国学员纷纷表示,将通过建立监测与评估框架衡量人工智能对教育质量、效率与公平的影响;通过分阶段行动深化区域合作;承诺构建长效合作机制,使人工智能成为促进东南亚教育公平、质量与包容性发展的重要力量。

东南亚国际研修班学员持结业证书合影留念

“智能时代的教育规划与治理国际研修班——东南亚专场”聚焦数字教育规划与治理能力建设,汇聚全球教育视野与国际数字资源,传播中国数字教育理念,提供人工智能教育变革的中国方案,推广智慧教育框架,促进中国与东南亚优质教育资源共享,获得学员一致好评。研修同期,围绕智慧教育、数字化领导力等关键议题开展深度访谈与问卷调研,后续专题文章与总结报告将通过联合国教科文组织人工智能与教育教席平台发布,为东南亚智能教育发展提供理论与实践支撑。第三期国际研修班“人工智能与教育未来国际研修班:新视野规划”(Seminar on AI and the Future of Education: Planning for New Horizons)将于2026年3月在埃及开罗举办,同期举行人工智能国际会议,重点覆盖非洲地区和中国的教育规划与决策者,敬请期待!